本記事では、片付けが苦手な背景にある可能性のある発達障害の特徴をわかりやすくチェックリスト形式で紹介します。

片付けられない障害のチェックリストで多く当てはまった方は、以下のような対策を試すことで、少しずつ暮らしやすさを取り戻せる可能性があります。

この記事を読むことで、自分に合った片付け方法が見つかり、毎日の暮らしがぐっとラクになるでしょう。

自分の傾向を理解すれば、無理なく生活改善のヒントを得られ、ストレスを軽減する方法も見つかるはずです。

片付けられない障害のチェックリスト

過去6か月以内にあてはまる項目にチェックを入れてみてください。

ただし、チェックが多いからといって、すぐに「障害」と判断するわけではありません。

このリストは、あくまで自分の傾向を知り、生活の中でどんな課題があるのかを理解するための参考としてご活用ください。

※このチェックリストは医療的診断を行うものではなく、あくまで傾向を知るための参考です。より詳しい情報は「発達障害情報・支援センター」をご覧ください。

ADHD傾向チェックリスト

ASD傾向チェックリスト

発達障害と片付けが苦手な傾向の関係

ここでは、発達障害と片付けが苦手な傾向の関係について説明します。

- ADHD(注意欠如・多動症)

- ASD(自閉スペクトラム症)

ADHD(注意欠如・多動症)

ADHDの不注意タイプは、片付けが苦手な傾向が強く見られます。

集中力が続かず、片付けを始めても途中で気が散って別のことに移ってしまいがちです。

また、必要なものの場所を覚えられず、毎回探しものをすることも多くなります。

こうした問題は「実行機能」の弱さが原因とされています。

実行機能とは、計画を立てたり優先順位を決めたりする能力のことで、これが弱いと効率よく片付けることが難しいことも。

こうした特性を理解し、自分のペースに合わせた仕組みづくりを取り入れることが大切です。

具体的には、片付けを細かく分けて少しずつ進めたり、見える収納を活用して必要なものをすぐ見つけられる環境を作ることが効果的です。

ADHDの方が片付けられない理由や対処法を詳しく知りたい方はこちら!

ASD(自閉スペクトラム症)

ASDの人は、片付けに対する認識や感じ方が一般的な人と異なることがあります。

自分なりのルールやこだわりが強く、ものの並び方や配置が少しでも乱れると強いストレスを感じることが多いです。

また、過集中の特性から、一つの作業に没頭する反面、片付け全体の進め方がうまく調整できず途中で手が止まってしまうこともあります。

こうしたこだわりや感覚の違いが整理整頓の障壁となりやすいため、無理に一般的な片付け方法を押し付けるのではなく、自分の感覚に合った環境やルールを作ることが大切です。

例えば、収納方法やスペースの使い方を工夫してストレスを減らすことで、整理整頓をよりスムーズに行えるようになります。

発達特性が片付けに与える影響

発達特性が片付けに与える主な影響は、下記の通りです。

- 感情のコントロールが苦手

- 記憶に残りにくい

- 集中することが苦手

- 優先順位がわからない

感情のコントロールが苦手

発達特性を持つ人は、感情のコントロールが難しいことがあります。

片付けの際に思い出や感情が強く湧き上がり、整理を進められなくなることも少なくありません。

例えば、ものにまつわる過去の記憶や感情が蘇り、手が止まってしまうことがあります。

このような感情の波に振り回されると、片付けが負担に感じやすくなります。

そのため、無理に感情を押さえ込もうとせず、自分のペースで少しずつ進めることが大切です。

また、感情の起伏を理解してくれる周囲のサポートや、感情を整理するための時間を設ける工夫も効果的です。

感情のコントロールが苦手でも、自分に合った方法で片付けを進めることで、ストレスを軽減しやすくなります。

記憶に残りにくい

発達特性のある人は、ものの場所ややるべきことを記憶に残すのが苦手な場合があります。

そのため、片付けたはずのものを何度も探してしまったり、どこに何をしまったか忘れてしまうことがよくあります。

この記憶の難しさは、整理整頓や日常のタスク管理に影響を与え、片付けの習慣化が難しくなる原因のひとつです。

対策としては、視覚的にわかりやすい収納やラベル貼りを活用することが効果的です。

見える化することで、記憶に頼らずに必要なものをすぐ見つけられ、片付けの負担を減らせます。

記憶が苦手でも工夫次第で快適な生活環境を整えられるため、自分に合った方法を見つけることが重要です。

集中することが苦手

発達特性を持つ人は、長時間ひとつの作業に集中し続けることが難しい場合があります。

片付けを始めても、気が散りやすく途中で別のことに気を取られてしまいがちです。

このため、片付けがなかなか進まず、部屋が散らかったままになってしまうことも少なくありません。

集中力の波を理解し、無理せず短時間で区切って作業を進める方法が効果的です。

例えば、タイマーを使って10分間だけ片付けをするなど、小さなステップで取り組むことで、負担を軽減しやすくなるでしょう。

自分に合ったペースで片付けを進めることで、少しずつ整理整頓の習慣を身につけやすくなります。

優先順位がわからない

発達特性のある人は、やるべきことや片付けの順番をうまく判断できず、優先順位がつけにくいことがあります。

そのため、どこから手をつければよいかわからず、作業が停滞してしまうことが少なくありません。

これには、情報の整理や計画を立てる「実行機能」の弱さが関係しています。

優先順位がわからない場合は、まず小さな目標を設定し、一つずつ取り組むことが効果的です。

また、リストを作ったり、視覚的に見える形でタスクを整理したりすることで、何を優先すべきかが明確になりやすくなります。

自分に合った方法を見つけて、少しずつ片付けを進めることがストレスの軽減につながります。

「片付けられない」を改善する方法

「片付けられない」を改善する方法を、3つ紹介します。

片付けられない障害のチェックリストで多く当てはまった方は、以下のような対策を試すことで、少しずつ暮らしやすさを取り戻せる可能性があります。

- 悩みが深刻な場合は専門機関に相談する

- 障害特性を前提にした整理整頓をする

- 片付けを専門業者へ依頼することも視野に入れる

悩みが深刻な場合は専門機関に相談する

片付けの悩みが日常生活に大きな支障をきたしている場合は、一人で抱え込まず専門機関に相談することが大切です。

発達障害外来や心療内科では、専門の医師が症状や困りごとを丁寧に聞き取り、適切な支援や治療を提案してくれます。

重要なのは、無理に「治す」ことを目指すのではなく、「生きやすくする」ための方法を一緒に考えることです。

自分の特性を理解し、それに合った環境調整やサポートを受けることで、片付けだけでなく日常生活全体の負担を軽減できます。

悩みが深刻なときは、専門機関の力を借りて、安心して暮らせる生活を目指しましょう。

障害特性を前提にした整理整頓をする

発達障害の特性を理解したうえで整理整頓を行うことが大切です。

苦手な部分を「できない」と責めるのではなく、工夫や仕組みで解決していく姿勢がポイントです。

例えば、片付けのハードルを下げるために「ボックス法」を取り入れると、一か所にまとめて収納できて管理がしやすくなります。

また、「見える収納」を活用することで、何がどこにあるか一目でわかり、探しもののストレスを軽減することが可能です。

こうした工夫は、無理なく片付けを習慣化しやすくするための大切なサポートになります。

自分の特性に合った方法を見つけて、生活のしやすさを高めましょう。

片付けを専門業者へ依頼することも視野に入れる

片付けがどうしても進まない場合や、時間や体力に余裕がないときは、専門の片付け業者に依頼することも検討しましょう。

プロの業者は効率よく整理整頓を進めるノウハウを持っており、一緒に作業を進めることで負担を大幅に軽減できます。

また、業者によっては不用品の処分や収納のアドバイスも行ってくれるため、自分に合った片付け方法を見つける手助けにもなるでしょう。

無理をせず、必要に応じて専門家の力を借りることで、快適な生活環境を整えやすくなります。

発達障害だけでなく精神疾患が片付けに影響することもあります。

片付けられない病気について詳しく知りたい方はこちら!

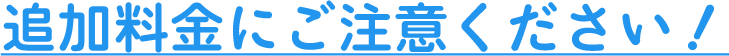

片付けの悩みは「不用品なんでも回収団」がサポート

片付けが苦手でお困りの方は、「不用品なんでも回収団」に相談してみてください。

発達障害の特性や生活の忙しさで片付けが難しい場合でも、専門のスタッフが丁寧にサポートします。

不用品の回収だけでなく、整理整頓のアドバイスも行い、ストレスの軽減や快適な暮らしづくりをお手伝い。

無理なく片付けを進めたい方や、専門業者への依頼を検討している方に最適です。

自分に合った方法で暮らしやすさを取り戻す一歩として、「不用品なんでも回収団」をぜひご利用ください。