この記事では、御札を正しく手放すための7つの方法について、メリット・デメリットを交えて解説します。

また、御札を処分する際の注意点やタイミング、どうしても返納できない場合に自分で清める方法についても紹介。

この記事を読めば、御札を正しく取り扱い、適切に処分ができるようになりますので、ぜひ参考にしてください。

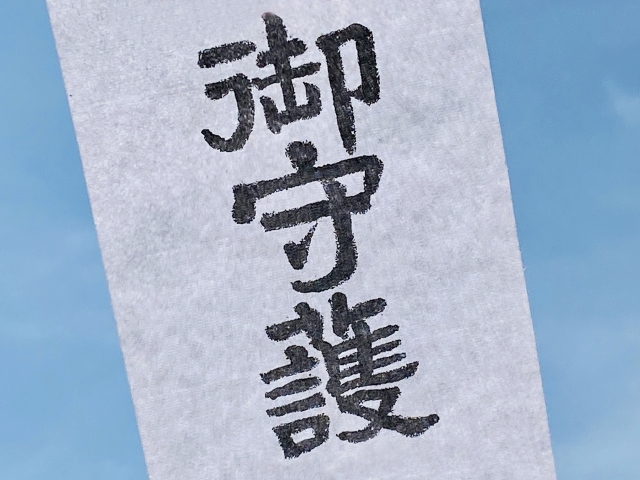

御札はいつ処分すべきか

こちらでは、御札の処分すべきタイミングについて解説します。

授かってから1年が目安

大掃除や大祓いを通して厄を払うように、日本では1年で身の回りのものを新しくして清めるという風習があります。

1年をひとつの区切りとして捉え、古いものを清算することで、新しいエネルギーを迎え入れる準備をします。

御札は1年が経つと、ご利益が薄れているとされていることからも、授かってから1年で処分するというのは良いタイミングです。

また、神様や仏様への敬意が薄れているとも考えられます。古い御札をいつまでも手元に置いておくというのは、あまり良いことではありません。

1年という区切りで感謝の気持ちを込めてお返しすることが大切です。

新しい御札を受け取ったとき

新しい御札には、新しいご利益が込められており、古い御札と入れ替えることで、常に新鮮なご利益を受けられます。

新しい御札を授かることで、古い御札が役目を終え、新しい御札にそのご利益が引き継がれます。

御札は、神様や仏様との縁を結び、ご加護をいただくためのものです。

新年を迎えるタイミングだけでなく、厄年や人生の節目で古い御札を処分し、新しい御札を授かることもあります。

古い御札を処分して、新たな御札を授かり、神様や仏様のご加護を改めて願うようにしてください。

御札の処分(納める)方法7選

御札の処分(納める)方法をご紹介します。

古くなってしまった御札の返納には幾つかの方法がありますが、手間や必要な費用はそれぞれ異なります。

| 処分(お納め)方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 神社やお寺に持ち込む | 授かった所に返すので安心 | 寺社に赴く必要がある 寺社が遠方の場合は難しい |

| 寺社にある古札納付所に納める | 無料でお納めできる 寺社の回収なので安心 |

寺社に赴く必要がある 寺社が遠方の場合は難しい |

| 寺社に郵送して返納する | 忙しくても手間なく返納できる 寺社の処理なので安心 |

費用が必要になる 個数制限がある場合も |

| どんど焼きでお焚き上げしてもらう | 無料でお納めできる 寺社が行うので安心 |

お焚き上げの寺社を探す必要あり 時期を選ぶことができない |

| 自分でゴミに出す | 無料で手放せる 希望する時にお納めできる |

罰が当たらないか心配 セルフでお清めが必要 |

| お焚き上げ業者を利用する | 専門業者なので安心 専用のセットがあるので楽 |

費用が業者により異なる 寺社に持ち込むよりは割高 |

| 不用品回収業者に依頼する | 即日回収が可能 家まで回収に来てくれる その他の不用品も回収可能 |

御札だけでは費用が高くつく 業者を自分で探す必要あり |

メリット、デメリットを比較して自身の状況に合わせて返納方法を選びましょう。

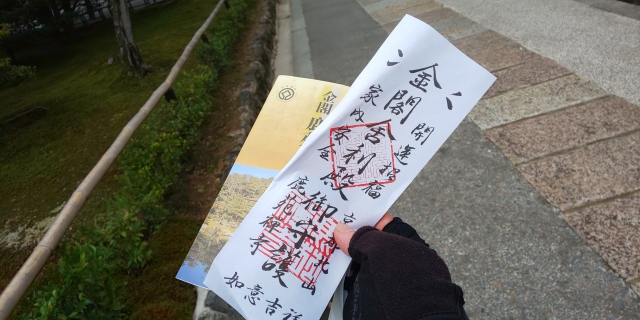

神社やお寺に持ち込む

一般的な御札のお納め方法は、授かった神社やお寺に返納することです。

普通は「納付所」や「お焚き上げ」と書かれた場所がありますが、ない場合や分からない時には寺務所や社務所に問い合わせるとよいでしょう。寺社によっては直接受け取ってくれる場合もあります。

ですが、どこに返納したらいいか分からないからといって絶対に賽銭箱に入れることだけは控えてください。それはマナー違反ですし、失礼に当たります。

寺社に設置されている「古札納付所」に納める

また寺社に設置されている古札納付所に納める方法もあります。

大抵は御札を授かってから丸1年経った次の年末に寺社に御札を返納しますが、その際に境内や鳥居の周辺に設置されている古札納付所に入れることができます。1年を通していつでも設置されていますので、御札を授かった寺社で探してみてください。

もちろんそこで費用を請求されることはありませんが、古札納付所の近くに賽銭箱があれば、お焚き上げ料として御札と同額分の費用を入れるのがマナーとされています。

寺社に郵送して返納する

寺社によっては御札の返納を郵送で受け付けているところもあります。

「実家で受け取った御札」または「旅行先で授かった御札」など、すべての御札の拝受先が近場とは限りません。なかなか行くことができない遠方の寺社であれば、郵送での返納が可能か聞いてみるのもおすすめです。

もし寺社に問い合わせてみて郵送の返納が可能なら、以下の手順を参考に納めてください。

- 宛先に寺社の名前を書き、「御中」を付ける

- 御札を白い紙に包んで封筒に入れる

- 表でも裏でもいいので、「御札在中」の記載を忘れない

- 神社なら「お焚き上げ希望」、お寺なら「焼納希望」と記載する

- 可能であれば感謝の言葉を添える

費用は現金書留で送るのが一般的ですが、御札と同額程度の金額が妥当でしょう。

ただ寺社によっては初穂料やその他の費用を請求することもあるので、事前に聞いておくとトラブルにならずに済みます。

どんど焼きでお焚き上げしてもらう

毎年1月15日頃に行われる「どんど焼き」で御札をお焚き上げしてもらう方法もおすすめです。どんど焼きとは、多くの寺社が年始に行っている伝統行事で、使用しなくなった正月飾りや御札、お守りなどもまとめてお焚き上げしてくれます。

寺社が行う行事ですので安心して返納できるのが大きなメリットです。また寺社だけではなく地域主催で行われている場合もあり、利用することも可能。

ただ寺社によっては、どこの御札でもOKではない場合もありますし、個数に制限があるパターンもありますので、持ち込む前に事前に調べておいてください。

自分でゴミに出す

どうしても寺社に行けない事情がある場合には、自分で通常の可燃ゴミに出して手放すこともできます。特に違法なわけではないので大丈夫ですが、どうしても気持ち的に複雑なら手放す前に「お清め」をしてからゴミに出してください。

また他のゴミと混ざって汚くなってしまってはいけないので、可燃ゴミに出すとしても他のゴミとは分けて出すとよいでしょう。

お焚き上げ業者を利用する

お焚き上げ専門の業者に依頼して御札を納める方法もあります。

大抵の場合は、「お焚き上げキット」なる者をネットで購入し、シールを張ってポストに投函するだけです。自分で箱を用意したり、現金を書留で送ることもしなくていいので、とても手間いらず。

またお焚き上げ供養料や神社への配送料、お焚き上げ証明書発行料など、すべての費用込みの価格をネットで払っているので安心です。自分で寺社へ行けない、箱や封筒を準備して郵送するのが面倒という方におすすめです。

不用品回収業者に依頼する

最も手間なく御札を手放したいなら、不用品回収業者に依頼することもできます。

不用品回収業者なら、御札以外にも不用品をまとめて引き取ってくれるので、普段なかなか処分できないものを一掃するよい機会になります。また即日回収も可能なので、すぐに手放したい方向きです。

ただ不用品回収業者の中には、高額な料金を請求したり、追加料金を提示するなど悪徳な業者も見受けられます。口コミや評判を確認して、信頼できる不用品回収業者を慎重に選んでください。

評判のよいおすすめの不用品回収業者はこちら!

御札の処分にかかる費用

御札の処分にかかる費用は、「お気持ち」として賽銭箱に納めたり、初穂料、焼納料を支払ったりするケースがほとんどです。

郵送する際には、お焚き上げやご祈祷の費用に加えて、郵送費用を支払うことになります。

初穂料、焼納料は、神社の規模や供養の形式によって異なるため、ホームページなどで確認してください。

いずれの方法を採るにしても、これまでのご加護に感謝する気持ちが何よりも大切です。

費用はあくまで気持ちであるということを忘れずに、相場にとらわれすぎないようにしてください。

| 処分方法 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 神社やお寺に持ち込む | 無料〜1,000円程度 | お焚き上げ料として賽銭を納める |

| 古札納付所に納める | 無料〜1,000円程度 | 近くの賽銭箱に初穂料を入れる |

| 郵送で返納する | 500〜3,000円+郵送料 | 初穂料や焼納料を現金書留で同封する |

| どんど焼きでお焚き上げ | 無料〜1,000円程度 | 地域や寺社により異なるが多くは無料参加可能 |

| 自分でゴミに出す | 無料 | お清めをしてから出すのが安心 |

| お焚き上げ業者を利用 | 3,000〜5,000円程度 | 送料込みセットや証明書発行付きサービスもある |

| 不用品回収業者に依頼 | 5,000円〜 (不用品の量による) |

御札単体では割高 他の不用品とまとめて依頼するのがおすすめ |

御札を処分(納める)時の注意ポイント

御札を処分(納める)時の注意ポイントをご紹介します。

比較的簡単にお納めできる御札ですが、神聖なものですので失礼にならないような方法で手放す必要があります。

御札を納める際に意識しておくとよい注意点について、事前に確認してください。

紙札を開封して中を見ない

返納するからといって、紙の御札を開封して中を見ることがないようにしましょう。

御札には幾つか種類があり、一般的な紙製のものに加え、木製・金属製のタイプもあります。紙製の御札は1枚のペラッとした作りのものが多いですが、中には折りたたんだ御札を和紙に包み、封印しているタイプのものも。

このような御札の場合、中を見て見たくなりますが開封はご法度。たとえ返納する前であったとしてもです。これは失礼な作法になりますので控えてください。

郵送での返納の際には必ず事前に確認する

郵送で寺社に御札を返納したい場合、必ず事前に郵送でお納めが可能か確認してください。

寺社によっては郵送での返納を受け付けていないところもあり、対応していないのに送り付けては大変ぶしつけな行為となります。郵送する予定の寺社に確認し、贈る方法や費用も聞いておきましょう。

宗派・信仰ごと御札返納方法の違い

こちらでは、宗派・信仰ごとの御札返納方法の違いを各宗派や信仰ごとの考え方や基本的なマナーを含めて解説します。

授かった神社・お寺に返納するのが基本

御札を納める時には、神社とお寺の御札を必ず分けて返納するのが重要です。

同じ御札だからといってどこに返してもよいというわけではなく、返納には最低限のルールがあります。

神社で授かったものは同じ神を祭る神社に、お寺で授かったものは同じ宗派のお寺に返納するのです。

これは一般的なマナーですので、必ず守りましょう。

もし出所が分からない御札があり、どこで授かったか覚えていない場合は以下の点を参考にして返納してください。

〇神社に返納する御札

神社・宮・天神などと書かれている

〇お寺に返納する御札

寺・院・山などと書かれている

お寺の御札は同じ宗派のお寺に返納する

お寺で授かった御札は、原則として同じお寺に返納するのが作法です。

授かったお寺が遠方で直接返納することが難しい場合は、近くにある同じ宗派のお寺を探して相談してみてください。

多くの場合は、心よく引き受けてもらえることが多いです。

御札を同じ宗派のお寺に返納する理由には、そのお寺のご本尊や宗派の教えが込められているからという考えがあります。

現代では異なる宗派の御札でも受け付けてくれるお寺も増えてきています。

しかし、それでもまずは同じ宗派のお寺に相談してみることが、より丁寧な作法であり、感謝と敬意を表すことになります。

浄土真宗はお焚き上げを行わず焼納はしない宗派が多い

浄土真宗では、御札やお守り自体にご利益が宿るという考えは基本的にはありません。

また、お焚き上げや焼納の火によって煩悩や穢れを祓うという意味合いを持つことがありますが、浄土真宗では、祓う必要ないと考えます。

というのも、阿弥陀如来の救いは煩悩を抱えたままの人々にも等しく及ぶと説いており、煩悩を払う儀式は必要ないから。

したがって、浄土真宗では、古い御札やお守りなどを処分する際には、お寺に「お納め」するという形をとることが多く、お焚き上げをせずに処分されます。

お納めすることを通して、阿弥陀如来の教えに感謝し、そのはたらきを心に留めるための行いとされています。

処分(納める)前に御札を自分で清める方法

処分(納める)前に御札を自分で清める方法をご紹介します。

不要になった御札を不用品回収業者に回収してもらうにしても、自分でゴミに出すとしても、まずはお清めだけでもしておきたいと考える方もいらっしゃるでしょう。

手放す前のお清めに厳格なルールがあるわけではありませんが、最低限のルールを守り感謝の気持ちを表すためにもお清めは大切です。

御札のお清めには、以下の順番を参考にしてください。

- 白い紙を広げて御札を上に置く(和紙や書道半紙が理想)

- その上から粗塩を左・右・左の順に振りかける

- 手を合わせて感謝を表す

- 紙で御札を包み、可燃ゴミに出す

ゴミに出す際には、他の可燃物と一緒に出すのは失礼ですので、他のゴミと分けて単独で出すことをおすすめします。

御札を返納できない場合の保管時のポイント

こちらでは、御札を返納できない場合の保管時のポイントについて解説します。

神棚・引き出しに白布を敷いて保管する

御札を直接棚や引き出しの中に置くのではなく、白い布や和紙を敷き、清浄な場所にしてから保管してください。

御札を大切に扱うことによって、御札に宿る神様や仏様に対して、敬意と感謝の気持ちを伝えられます。

置き場所は神棚や、御札を置くためだけに引き出しなどのスペースを確保してください。

御札を置く場所に埃や汚れがないか確認し、キレイな状態にしてから白い布を広げ、その上に置いておきます。

布や和紙は、新しいものを用意するのが望ましく、御札全体を覆えるくらいの大きさのものが良いです。

他の御札と重ねない

保管する際は、御札を立てて置くか、並べて置くのが理想的です。

特に、神棚に一時的に立てて置く場合は、中央に最も大切な御札を置き、左右に並べるのが基本的な作法です。

平らな場所に置く場合は、隣り合わせに並べるようにしましょう。

御札を立てて置くことが難しい場合は、引き出しなどに保管するケースも多いです。この際にも、白布や和紙などで一枚ずつ包みますが、重ねないようにしてください。

御札を重ねて置かないという配慮は、御札に宿る神様や仏様への敬意を表し、そのご加護を最大限に受け取るための大切な作法です。

御札以外の神棚・お守り・仏具もまとめて処分したい方へ

御札は、授与された神社やお寺に返納するのが最も丁寧で理想的な処分方法です。

多くの神社やお寺には「古札納所」が設けられており、感謝の気持ちを込めてお納めするようにしてください。

遠方に住んでいる場合には、同じ宗派の寺院に納めてもOKです。

郵送すればまとめて供養して、処分をしてくれる寺院もありますので、ウェブサイトの案内も確認してみてください。

その場合は、事前に費用や供養の方法について確認しておきましょう。

神棚といった神具やお守り、仏具もまとめて処分するなら、処分を代行してくれる業者に依頼するのもおすすめです。

御札以外にも処分したいものがあるなら「不用品なんでも回収団」へご相談ください!

-

ゴミとして御札を処分しても大丈夫ですか?

基本的にはおすすめできません。御札は単なる紙ではなく、敬意をもって「返納」することが望ましいです。もしやむを得ない場合は、清めや白紙包みなどの配慮を添えて処分するのが安全です。

-

どんど焼きに間に合わなかった時はどうすればよい?

ご安心ください。どんど焼きは伝統的な方法ですが、郵送での返納や、授かった神社・お寺へ直接お持ちいただく方法もあります。それぞれのご都合に合わせた方法をご検討ください。

-

浄土真宗ですが、返納方法に制限はありますか?

浄土真宗は「物そのものに功徳が宿る」という考え方とは異なるため、焼納を行わない宗派も多いです。ただし、寺院によって対応は異なりますので、返納する際には事前に確認されることをおすすめします。

-

引越しなどで御札をすぐに返納できない場合はどうすればよいですか?

一時的な保管であれば差し支えありません。白い布を敷いた箱などに入れ、他の御札と重ねずに清潔に保管してください。落ち着いた際に、郵送または授受元へ返納していただくと安心です。