母が実家を片付けられない原因について解説します。

本記事では、母親世代が片付けに踏み出せない理由と、その対処法を具体的に紹介。

さらに、無理な片付けが親子関係に及ぼす影響や、プロの手を借りる際のポイント・費用相場についても解説します。

この記事を読むことで、親への声かけの工夫や実践的なステップがわかり、実家の片付けに前向きに取り組めるようになります。

母が実家を片付けられない原因は「心理的ハードル」

母が実家を片付けられないのは、下記のような「心理的ハードル」があるからです。

- 判断力や体力の低下による影響

- 思い出の品への執着心

- 「もったいない」精神の根強さ

- 病気や大人の発達障害

判断力や体力の低下による影響

高齢になると、日常生活の中での判断スピードや柔軟な思考力が少しずつ衰えていきます。

「何を残して、何を手放すか」といった選択が難しく感じられるのもその一例です。

さらに、体力の低下によって重い物を動かすのが億劫になったり、長時間の作業が負担に感じられたりすることで、片付けを先延ばしにしがちになります。

「やらなければ」と頭ではわかっていても、実際に体が動かないことで、片付けへのハードルはより高くなるのです。

その結果、どこから手をつけていいかわからない状態が続き、気づけば何年も物が増え続けてしまう、という状況に陥りやすくなります。

思い出の品への執着心

実家に残された品々の中でも、写真や手紙、子どもがかつて作った作品などは、単なる「物」ではなく、大切な記憶や感情と深く結びついています。

これらを手放すことは、過去の思い出や家族との絆を失うように感じられるため、捨てる決断が難しくなるのです。

特に母親世代にとっては、育児や家庭での役割を支えてきた証としての意味合いもあり、「これは捨てられない」と強い思い入れを持つことが少なくありません。

見た目には古びた品でも、本人にとっては心の拠り所となっているケースも多く、片付けが進まない大きな要因となっています。

「もったいない」精神の根強さ

「まだ使えるのに」「いつか必要になるかもしれない」と感じて、なかなか物を手放せない。

こうした思考の背景には、昭和世代に深く根付いている“もったいない精神”があります。

そのため、たとえ何年も使っていなくても、「いつか使えるから」と保管し続けてしまう傾向があります。

さらに、「捨てる=無駄にする」と感じる価値観から、手放すことに対して罪悪感を抱いてしまうケースも少なくありません。

こうした気持ちが積み重なり、家の中には使わない物がどんどん溜まってしまうのです。

病気や大人の発達障害

実家の片付けが進まない背景には、加齢による体力や判断力の低下だけでなく、病気や大人の発達障害が関係している場合もあります。

たとえば、軽度の認知症が始まっていると、物の管理や整理整頓が難しくなり、何をどこに置いたかを忘れてしまうことが増えます。

また、大人の発達障害の特性を持つ人の中には、物の分類が苦手だったり、優先順位がつけられなかったりする傾向があります。

これにより、片付けたい気持ちはあっても、実際に行動に移せない、あるいは途中で混乱してしまうことも。

こうした状況では、「だらしない」「やる気がない」と責めるのではなく、医療機関や専門機関に相談しながら、適切なサポートを検討することが大切です。

母に実家の片付けを促す具体的な方法

母に実家の片付けを促す具体的な方法を、3つ紹介します。

- 「捨てる」ではなく「選ぶ」への言い換え

- 思い出を尊重したコミュニケーション

- 小さなエリアからの段階的な整理

「捨てる」ではなく「選ぶ」への言い換え

「これ、残しておく?」と優しく尋ねるだけで、片付けに対する心理的なハードルはぐっと下がります。

「要る・要らない」と二択で迫るよりも、「お気に入りを選ぼう」といった言い方にすることで、母親自身が前向きに判断しやすくなります。

「捨てる」と聞くと喪失感や罪悪感を抱きやすいものですが、「選ぶ」と伝えることで、持ち物への愛着を尊重しながら整理が進められるのです。

選ばなかったものに対しては、「ありがとう」と感謝を伝えて手放す方法も効果的です。

言葉の使い方ひとつで、片付けの印象が大きく変わります。

思い出を尊重したコミュニケーション

親が大切にしてきた物には、思い出や感情が詰まっています。

無理に手放させようとせず、「大事にしてきたんだね」と共感を伝えることが大切です。

思い出話を一緒にすることで、母親自身が過去を整理するきっかけになります。

そうした時間を共有することで、「もう手放してもいいかもしれない」と自然に思えるようになることも。

気持ちに寄り添う会話が、片付けの第一歩になります。

小さなエリアからの段階的な整理

実家の片付けを始めるときは、いきなり「全部やろう」とせず、引き出し1つや棚1段など小さなエリアから始めるのが効果的です。

負担が少なく達成感も得やすいため、母親にとっても前向きに取り組みやすくなります。

少しずつでも整理が進むことで「自分にもできる」という自信が生まれ、次のステップへの意欲につながります。

焦らず段階的に取り組むことが、無理なく続けるコツです。

無理な片付けが引き起こすリスク

無理な片付けが引き起こすリスクは、下記の通りです。

- 母親の自尊心を傷つける

- 子ども側がモヤモヤしてしまう

- 親子関係の悪化

- 片付け後のリバウンド現象

母親の自尊心を傷つける

「汚い」「早く片付けてよ」といった強い言葉は、母親の自尊心を深く傷つける原因になります。

長年家を守ってきた立場として、「ちゃんとしていない」と責められるように感じると、プライドが大きく揺らぎます。

片付けを促すつもりでも、言い方ひとつで親としての誇りを否定されたように受け取られてしまうこともあります。

大切なのは、相手を責めるのではなく、尊重しながら一緒に考えていく姿勢です。

子ども側がモヤモヤしてしまう

実家が片付かない状況に直面すると、子ども側も大きなストレスを抱えがちです。

「なんとかしなきゃ」と思っても、自分ひとりでは手が出せず、焦りやイライラが募ってしまいます。

心配する気持ちと苛立ちの間で葛藤し、どう接すればいいのかわからなくなるケースも少なくありません。

このモヤモヤを抱えたままだと、親子の関係にも影響が出てしまうことがあります。

感情を溜め込まず、冷静に向き合う工夫が必要です。

親子関係の悪化

実家の片付けをめぐって、親子の関係が悪化してしまうケースも少なくありません。

「良かれと思ってやったのに」「なぜ感謝してくれないのか」といった思いがすれ違い、口論になったり、気まずさから疎遠になることもあります。

片付けは生活環境だけでなく、感情や価値観にも深く関わる問題です。

相手の立場や気持ちを尊重せずに進めると、思わぬ摩擦が生じることも。

無理に進めようとせず、丁寧なコミュニケーションが大切です。

片付け後のリバウンド現象

無理に物を捨てさせると、一時的に片付いたように見えても、精神的な反動でまた物を買い込んでしまうことがあります。

特に「捨てさせられた」と感じると、自分の意思が尊重されなかった不満から、逆に所有欲が強くなり、以前よりも物が増えてしまうことも。

これが“片付けのリバウンド現象”です。

根本的な価値観や気持ちに寄り添わないまま進めると、結果的に元の状態に戻ってしまうため、本人の納得感を大切にした対応が必要です。

ためこみ症について詳しく知りたい方は、下記もチェック!

実家の片付けが進まないときの対処法

実家の片付けが進まないときの対処法を、2つ紹介します。

- 福祉や地域サポートの活用

- 片付け専門業者への依頼

福祉や地域サポートの活用

実家の片付けに行き詰まったときは、福祉や地域のサポートを活用するのもひとつの手です。

各自治体には「地域包括支援センター」が設置されており、高齢者に関する悩みを無料で相談できる窓口があります。

介護や生活支援だけでなく、住環境の改善や整理整頓に関する相談を受けている場合も多く、意外なほど充実したサービスが提供されています。

また、身内では伝えにくいことも、専門知識を持つ第三者が介入することで、母親自身が納得しやすくなるケースもあります。

身近な支援をうまく取り入れることで、無理なく前に進める可能性が広がります。

片付け専門業者への依頼

家族だけでは手が回らない場合や、話し合いがうまくいかないときは、片付け専門業者に依頼するのも有効な選択肢です。

最近では高齢者宅に特化した「生前整理」対応の業者も増えており、本人の気持ちに配慮しながら丁寧に作業を進めてくれます。

プロならではのノウハウで、限られた時間内に効率よく、安全に片付けを進めてくれるのも大きなメリットです。

費用はかかりますが、家族の精神的・肉体的な負担を大きく軽減できるため、結果的にスムーズな整理整頓につながります。

プロの力を借りることは決して“丸投げ”ではなく、円満な片付けを進めるための一つの方法です。

片付け専門業者の費用相場

片付け専門業者の費用相場は、下記の通りです。

依頼を出す際の参考にしてください。

| 部屋の間取り | 料金相場 | トラックサイズの目安 |

|---|---|---|

| 1R~1K | 40,000円~60,000円 | 軽トラック |

| 1DK~1LDK | 50,000円~90,000円 | 1.5tトラック |

| 2DK~2LDK | 100,000円~250,000円 | 2tトラック |

| 3DK~ | 150,000円~270,000円 | 4tトラック |

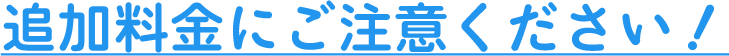

実家の片付けは「不用品なんでも回収団」へ

実家の片付けが進まない背景には、親の心理的なハードルや体力・判断力の低下があります。

そんなときは、無理せずプロの力を借りるのも一つの方法です。

「不用品なんでも回収団」なら、高齢者の気持ちに寄り添った対応で、安心・安全に片付けをお手伝い。

生前整理にも対応しており、ご家族の負担も大幅に軽減できます。

「どこから手をつけていいかわからない…」そんなときこそ、ぜひご相談ください。